REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Selamat Ginting / Jurnalis Senior Republika

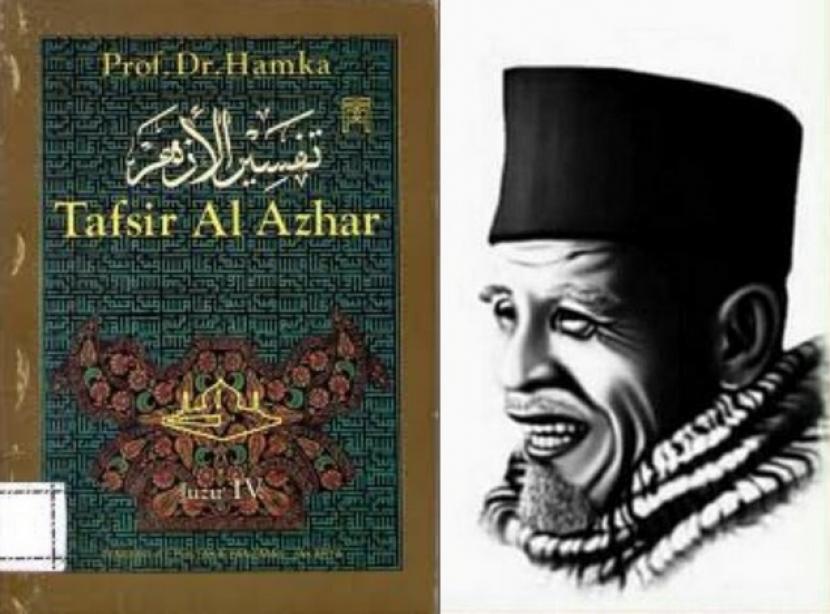

Dari balik jeruji penjara, seorang ulama menyelesaikan sebuah karya besar. Tafsir Al-Azhar. Itulah salah satu mahakarya dari Buya Hamka, yang ia kerjakan di dalam penjara. Karya tersebut dihargai dengan gelar profesor dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Tafsir 30 juz isi Alquran dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami. Menakjubkan, karena ia menyelesaikannya di dalam penjara.

Tanpa melalui pengadilan, ia dipenjara oleh sahabatnya, Bung Karno. Seorang presiden dan juga panglima besar revolusi Indonesia. Buya dipenjara karena tidak setuju dengan pemikiran Soekarno soal Nasakom, atau kepanjangan dari nasionalisme, agama (Islam), dan komunisme. “Bagi saya, agama Islam tak dapat dicampur dengan komunis. Tidak mungkin,” kata Buya Hamka. Ia pun menentang keras pemikiran Soekarno melalui kampanye terbuka, baik saat berdakwah maupun dalam pertemuan-pertemuan terbuka.

Buya Hamka juga terus-menerus mengkritik kedekatan pemerintah dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) waktu itu. Majalah yang dibentuknya, Panji Masyarat, pun pernah dibredelSoekarno karena menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita” yang terkenal itu. Tulisan itu berisi kritikan tajam terhadap konsep Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Bung Karno.

Sampailah pada suatu ketika, saat sedang memberikan pengajian kepada ratus an ibu-ibu pada bulan Ramadhan, ia ditangkap aparat keamanan atas perintah Presiden Soekarno. Pengalaman itu menerbitkan rasa pahit pada Hamka. Namun, ia mudah memaafkan dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Ia tetap menjalin silaturahim dengan keluarga Bung Karno.

Ketika Bung Karno wafat, Buya Hamka memberanikan diri untuk menjadi imam shalat jenazah bagi masyarakat yang telah berduyun-duyun memadati Wisma Yoso (Kini Museum Satria Mandala, Jakarta). Ia tak dendam pada Bung Karno yang pernah memenjarakannya tanpa pengadilan. Ia juga tak takut pada pemerintahan baru pimpinan Jenderal Soeharto. Saat ada yang bertanya, mengapa dia mau memimpin shalat jenazah bagi orang yang pernah menzaliminya? Buya Hamka menjawab, “Karena Bung Karno sahabat saya.”

Hamka memang bukan sekadar ulama besar, ia juga sastrawan dan wartawan. Karyanya, antara lain, Di Bawah Lindungan Ka’bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wickj, dan Merantau ke Deli. Banyak karya Hamka tidak hanya dipublikasikan oleh penerbit nasional seperti Balai Pustaka dan Pustaka Bulan Bintang, tetapi juga diterbitkan di beberapa negara asing. Bahkan, dirilis juga di berbagai situs, blog, dan media informasi lainnya.

Siapa pun tak bakal menyangka jika seorang yang pada awalnya belajar secara otodidak, belakangan justru banyak menda patkan gelar profesor dan doktor honoris causa dari beberapa perguruan tinggi terkemuka. Karya-karyanya terutama di bidang sastra telah melambungkan nama bangsa dan mengharumkan nusantara hingga ke mancanegara.

Hamka merupakan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama pada 1975- 1981. Dia berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam. Hamka menolak mendapat gaji sebagai ketua umum MUI. Mantan menteri agama Mukti Ali mengatakan, “Berdirinya MUI adalah jasa Hamka terhadap bangsa dan negara. Tanpa Buya, lembaga itu tak akan mampu berdiri.”

Ia turut mengisi tempat yang penting di dalam perjuangan kemerdekaan nasional di Sumatra Barat. Pada 1950-an, dia aktif dalam Dewan Pimpinan Masyumi. Salah satu statemen yang melukiskan muruah (martabat) sebagai pemimpin umat antara lain tatkala politik menjadi panglima sekitar 1950-an, dia mengatakan, “Kursi-kursi banyak dan orang yang ingin pun banyak. Tetapi, kursiku adalah buatanku sendiri.”

Sebagai pengawal akidah umat, Hamka sebagai ketua umum MUI menyampaikan masukan kepada Presiden Soeharto soal toleransi antarumat beragama. Menurutnya, kalau hendak menciptakan kerukunan antarumat beragama, orang yang sudah beragama jangan dijadikan sasaran untuk propaganda agama yang lain.

Sampailah suatu masa, ketika Hamka menulis surat kepada Menteri Agama Letjen Alamsyah Ratuperwiranegara, tertanggal 21 Mei 1981. Isinya pemberitahuan bahwa sesuai dengan ucapan yang disampaikannya pada pertemuan Menteri Agama dengan pimpinan MUI pada 23 April, Hamka meletakkan jabatan sebagai ketua umum MUI.

Apa alasan Hamka? Ia mengungkapkan pada pers, pengunduran dirinya disebabkan oleh fatwa MUI 7 Maret 1981. Fatwa yang dibuat Komisi Fatwa MUI tersebut pokok isinya mengharamkan umat Islam mengikuti upacara Natal, meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa. Menghadiri perayaan antaragama adalah wajar, terkecuali yang bersifat peribadatan, antara lain, misa, kebaktian, dan sejenisnya.

Fatwa itu sempat menyudutkan Menteri Agama Alamsyah. Hingga, Alamsyah sempat menyatakan bersedia berhenti sebagai menteri. Fatwa itu sebenarnya wajar saja, namun keburu bocor dan heboh. Melihat kehebohan itu karena ada desakan pencabutan fatwa, Hamka bersikap. “Tidak tepat kalau Saudara Menteri Agama yang harus berhenti. Itu berarti gunung yang harus runtuh. Sayalah yang bertanggung jawab atas beredarnya fatwa tersebut. Jadi, sayalah yang mesti berhenti,” kata Hamka.

Dua bulan setelah itu, ulama besar Hamka wafat di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 1981 (22 Ramadhan 1401 H) dalam usia 73 tahun. Buya Hamka, seorang ulama, pemimpin, pujangga, pengarang, sejarawan, dan pendidik dalam arti yang luas, sudah lama meninggalkan kita. Namun, pengabdian, karya, dan sumbangannya dalam membangun kesadaran umat Islam dan cita-cita bangsa tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi masa kini.

Kemarin, akhirnya pemerintah menobatkan tujuh pahlawan nasional. Tiga di antaranya tokoh Islam ternama, yakni Buya Hamka, Sjafruddin Prawiranegara dan Idham Chalid. Buya Hamka bukan cuma dikagumi di dalam negeri, di Malaysia, misalnya, ia menjadi anutan bagi pemuka-pemuka agama. Bahkan, Museum Hamka di tanah kelahirannya, justru dibangun oleh Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), bukan oleh pemerintah negeri ini. Ironis.

Begitulah sosok seorang Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau HAMKA, ulama besar kelahiran Negeri Sungai Batang, di pinggir Danau Maninjau yang molek di tanah Minangkabau, Sumatra Barat. Seorang ulama yang hingga kini menjadi ikon pendakwah besar yang tak mau digaji oleh pemerintah dan berani menentang dua presiden, Soekarno dan Soeharto.